Les auteurs – un économiste très médiatique et une journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Enjeux/Les Échos – ont déjà publié ensemble plusieurs ouvrages. Parmi ceux-ci, Le Capitalisme est en train de s’autodétruire (2005). Plus de quinze ans après, le capitalisme mondial est toujours là. Malgré la crise de 2008, le volume du PIB mondial a augmenté de 46 % (2005-2019, Banque mondiale, en dollars constants). Patrick Artus et Marie-Paule Virard, néanmoins, croient pouvoir récidiver aujourd’hui en n’accordant plus qu’une « dernière chance » au capitalisme libéral. Un nouveau livre-catastrophe, comme il y a des films-catastrophes pour les publics en quête d’émotions fortes ?

Ce qu’il y a dans ce livre

La thèse principale a un parfum assez proche de celui des écrits de Thomas Piketty. Depuis les années 1980, une nouvelle génération de managers, disciples de Milton Friedman, admirateurs de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, « ont privilégié la sacro-sainte shareholder value (création de valeur pour l’actionnaire) au détriment de tous les autres acteurs de la vie économique » (p. 9). Ils n’ont eu comme objectif que de maintenir des rendements du capital-actions (RoE, Return on Equity) à deux chiffres : « Tout actionnaire qui se respecte compte sur ses 12, 13 %, voire 15 % de rendement ». Une rentabilité déraisonnable alors que le taux d’intérêt à long terme sur les emprunts publics est passé de 8 % il y a 30 ans à pratiquement zéro aujourd’hui.

Pour y parvenir, nombre de sociétés ont réduit le volume de leurs actions par une politique de rachat de titres, ce qui, d’une part, tend à remplacer un capitalisme populaire par un capitalisme plus élitaire, et, d’autre part, « décourage l’investissement et mine en définitive la croissance ».

En même temps, ce capitalisme néo-libéral se détruit de l’intérieur par deux autres processus : le développement de monopoles privés (les GAFAM) échappant aux règles de la concurrence ; le retour d’un interventionnisme public qui, aux États-Unis, a fait que le capitalisme prend davantage l’allure d’un « populisme nationaliste teinté d’une certaine proximité avec le capitalisme chinois : un capitalisme étatique où l’État multiplie les mesures protectionnistes, utilise les sanctions économiques comme des armes géopolitiques, encourage l’intervention massive de la banque centrale au moyen d’une politique monétaire très accommodante et finance lui-même l’innovation sans se soucier des déficits publics » (p. 59-60). Artus et Virard, ici, visent Trump, mais visent-ils juste (voir ci-après) ?

Pour contrecarrer la baisse tendancielle de la croissance et de la demande, les gouvernements ont dû fournir à l’économie des béquilles, en trois phases successives : encouragement des ménages à s’endetter (années 1990 et jusqu’à 2008) ; hausse de l’endettement public (2008 et années suivantes) ; monétisation des dettes publiques par les banques centrales (à partir du printemps 2020). Ces trois points sont développés aux chapitres 4 et 5 (p. 87-137) qui représentent 30 % du livre et en sont manifestement le cœur. Patrick Artus, comme théoricien et praticien de la finance, semble ici se trouver dans son élément.

Le plus significatif de son propos : une nette prise de distance avec la théorie monétaire moderne (Modern Monetary Theory, MMT, de Stephanie Kelton), vue par lui comme une « nouvelle potion magique ». Artus reproche surtout à la MMT de ne pas se préoccuper de l’inflation des prix des actifs. Pour les tenants de cette théorie, la création de monnaie est censée ne poser aucun problème tant que le plein emploi n’est pas atteint, car l’inflation ne devient une menace qu’à ce moment. Toutefois, bien avant cela, l’effet d’une création de monnaie excessive se sera fait sentir sur le prix des actifs. Des bulles se seront développées. Elles seront vouées à éclater. Une économie sans cesse menacée par l’éclatement de bulles est dangereuse et instable. La vie normale – l’économie réelle, les échanges – y est rendue plus difficile, comme la vie biologique au sommet d’un volcan ou dans les sources hyper-chaudes des fonds marins. Sans compter le risque systémique ultime, évoqué p. 133 et suivantes, celui de la fuite devant la monnaie (Throw the Money and run : un nouveau titre de film pour Woody Allen ?).

Un dernier chapitre, de prospective et de propositions – « À la recherche du monde d’après » -, suivi d’une courte postface, clôt le livre. Les pronostics y sont peu nombreux et prudemment exprimés : une précaution apparemment commandée par le souvenir de mésaventures antérieures de Patrick Artus (voir sa notice sur Wikipédia).

Les auteurs ne voient pas, à court terme, se profiler un monde d’après-crise où les traits actuels -selon leur analyse du capitalisme- seraient bouleversés. Pour la France, ce pronostic de sortie de crise n’est pas optimiste. Les auteurs illustrent leur propos, p. 147-158, par un focus sur la question des relocalisations industrielles. Avec l’Italie et les États-Unis, ils classent notre pays dans un groupe handicapé à la fois par des coûts salariaux élevés et des compétences humaines insuffisantes. À l’opposé se situent le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et… le Royaume-Uni, qui sont bien placés sous ces deux aspects. Ainsi faut-il s’attendre à ce que les relocalisations restent « limitées aux relocalisations stratégiques subventionnées par l’État ainsi qu’à quelques relocalisations de productions haut de gamme si celles-ci sont d’ampleur suffisante pour que les rendements d’échelle soient exploités et si la France est compétitive pour la production concernée ».

À un peu plus long terme, Artus et Virard voient se profiler -ou du moins ils appellent de leurs vœux- un nouvel équilibre, envisageable « en tout cas dans la zone euro : augmentation des bas salaires, lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités, accélération de la transition énergétique, relocalisation de certaines industries, développement du commerce de proximité, encouragement à la création de champions européens jouissant d’une position dominante » (p. 159-160). Ce modèle suppose, d’une part, « une réduction du pouvoir d’achat des ménages via l’augmentation des prix », d’autre part, « que les entreprises et leurs actionnaires acceptent une diminution du RoE ». En bref, il s’agirait de favoriser les salariés et les citoyens au détriment des consommateurs et des capitalistes.

À ces grandes orientations, la postface ajoute quatre propositions :

* Promouvoir une nouvelle philosophie d’économie politique qui s’inspirerait des thèses de l’ordolibéralisme allemand, dit de l’école de Fribourg (-en-Brisgau).

* Réduire les inégalités patrimoniales par la distribution de capital de toutes les entreprises à l’ensemble de leurs salariés.

* Favoriser l’alignement de l’intérêt général et des intérêts particuliers par des dispositifs tels que : des incitations à distribuer du capital aux salariés ; un bonus-malus sur les licenciements ; des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires ; la fixation d’un prix suffisamment élevé du CO2.

* Mettre en place et faire respecter des règles strictes en matière de concurrence, notamment en ce qui concerne les GAFAM.

Commentaires

La dernière chance du capitalisme donne une certaine impression d’incohérence, et l’on reste perplexe à sa lecture :

-par certains aspects, c’est une version à la fois light (avec bien moins de pages) et soft (avec moins de dogmatisme et d’extrémisme) des thèses de Thomas Piketty : c’est le profil « de gauche » de Patrick Artus, qui a ses entrées au Monde, à Challenges, voire chez Alternatives économiques ;

-par d’autres aspects, c’est un plaidoyer pour un libéralisme un peu à l’ancienne : c’est le profil « capitaliste » du directeur des études de Natixis, administrateur de Total, et qui a ses entrées aux Échos.

Ne sommes-nous pas en plein dans la rhétorique du « en même temps » ? Je n’échapperai donc pas non plus à cette rhétorique dans mes commentaires.

1. Commençons par les critiques, elles ne sont pas minces.

+Une analyse qui néglige la plus grande partie de l’économie mondiale.+

Le livre est illustré d’une vingtaine de graphiques. Pour la plupart d’entre eux, le champ géographique est celui de l’« OCDE », en fait seulement certains pays membres de cette organisation : États-Unis + Royaume-Uni + zone euro + Japon.

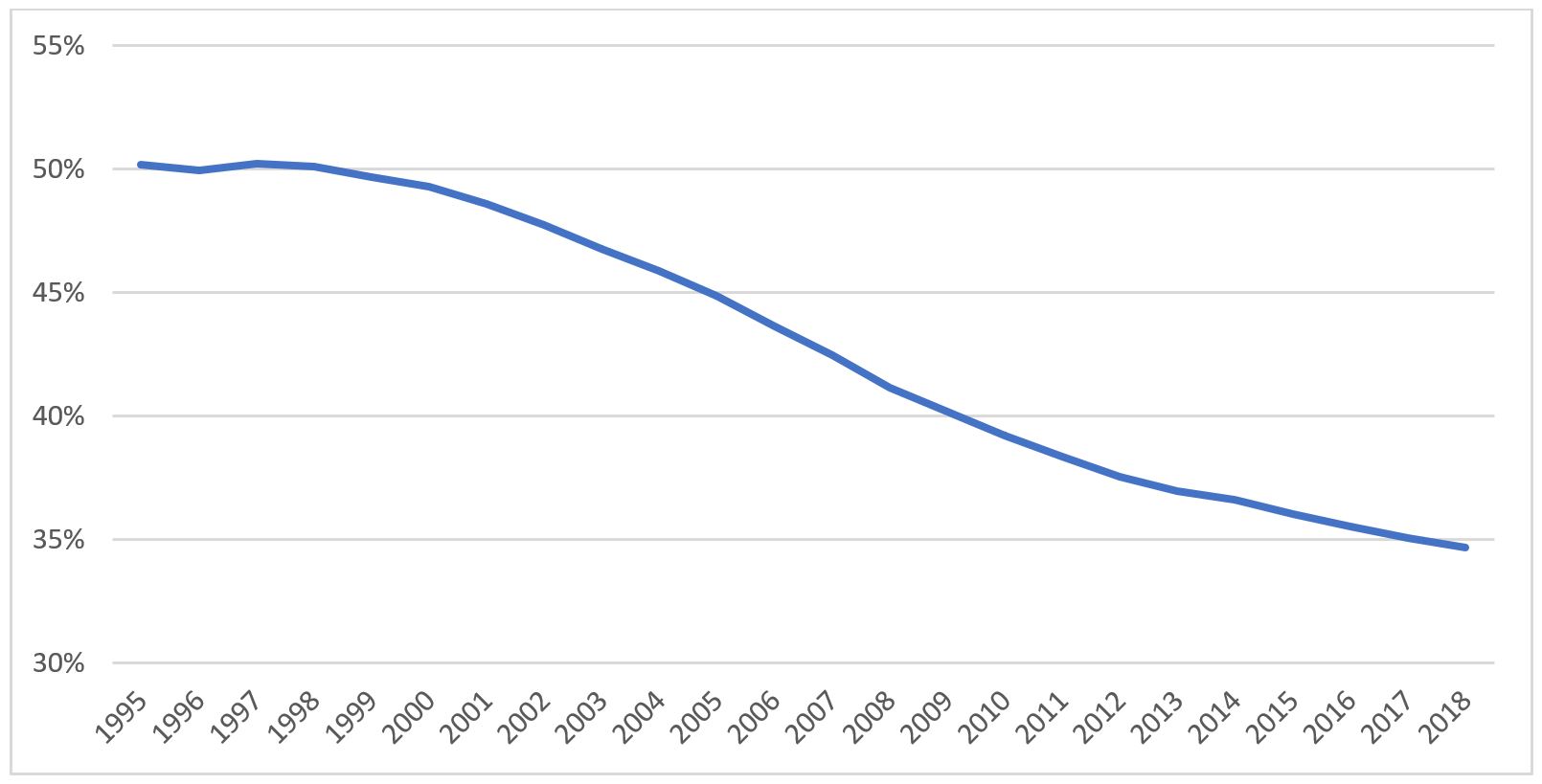

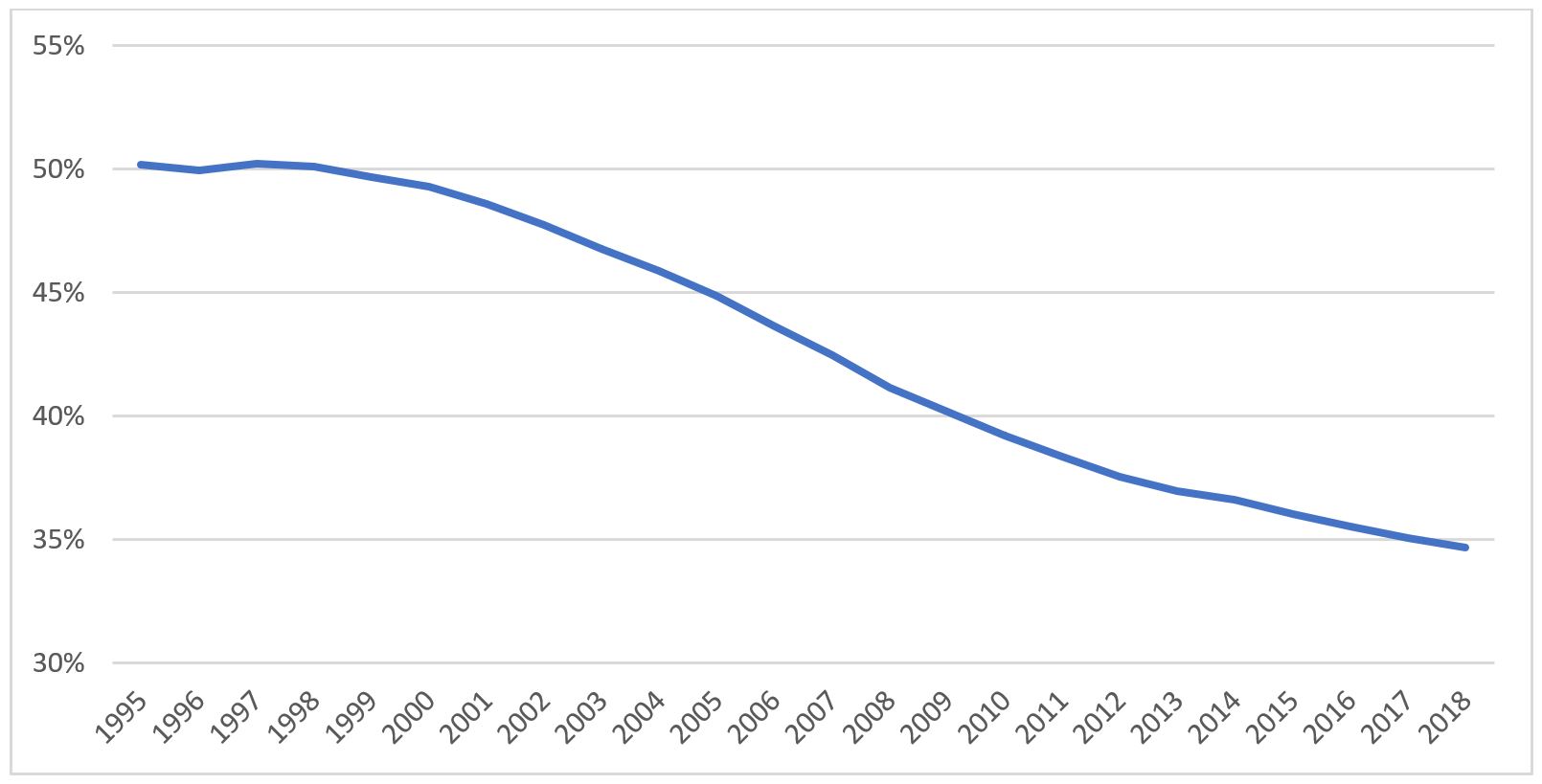

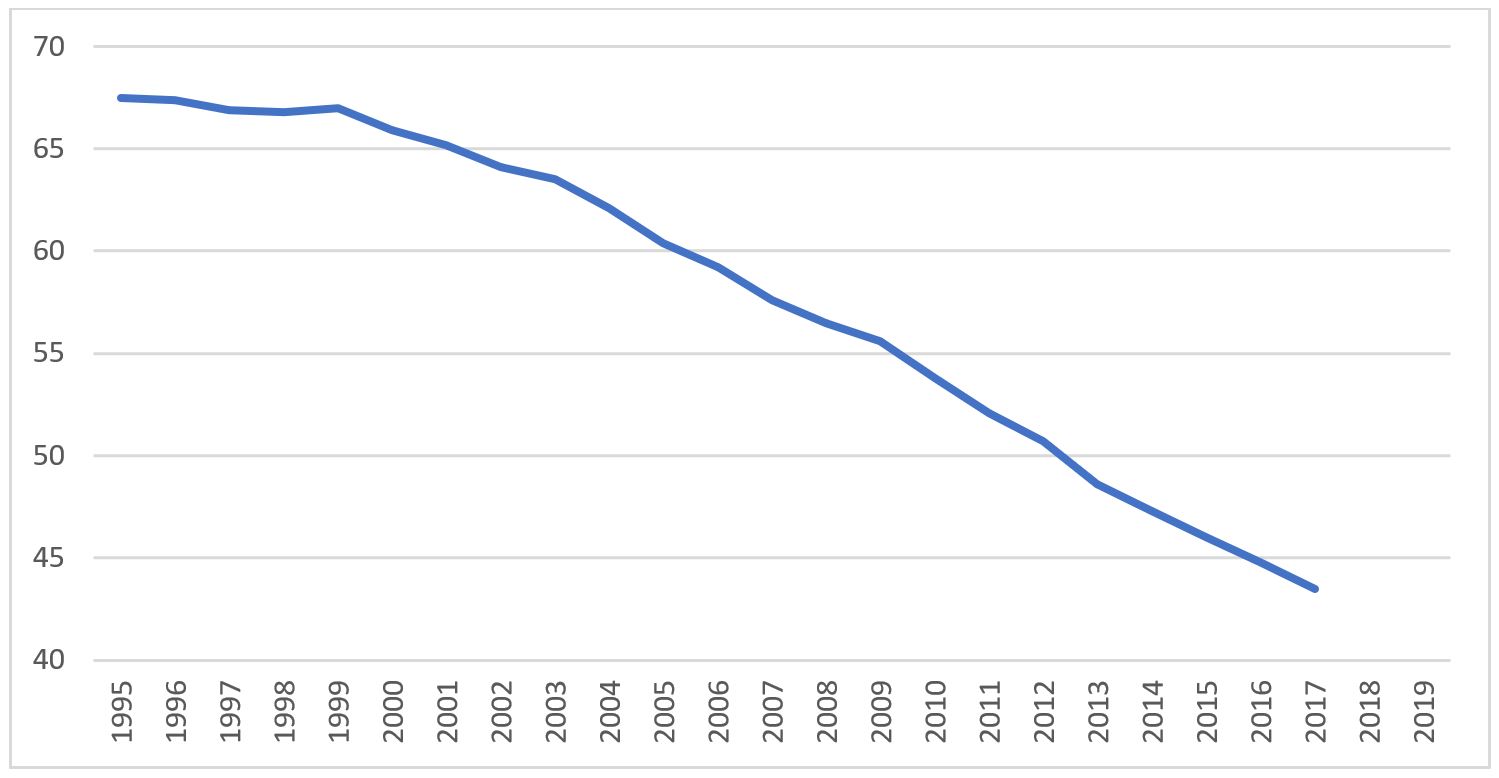

Voici comment a évolué ce champ de 1995 à 2018, pendant la même période que celle considérée par les auteurs. Les ratios sont calculés en % du PIB mondial, les PIB étant eux-mêmes exprimés en parité de pouvoir d’achat (PPA) pour être rendus comparables d’un pays à l’autre (source : Banque mondiale).

Part du PIB (en PPA) dans le PIB mondial

Que valent des analyses économiques formulées à partir de l’observation d’un segment aussi partiel et aussi déclinant de l’économie mondiale – à peine 50 % dès 1995, moins de 35 % en 2018, vraisemblablement moins d’un tiers aujourd’hui ?

En se focalisant sur ce segment, ne s’expose-t-on pas à de superbes illusions d’optique ?

+Une première illusion d’optique : l’occultation de la démographie et de la géopolitique.+

Ces sujets sont essentiels pour comprendre comment évolue et où va l’économie mondiale. Et pourtant, Artus et Virard n’en parlent quasiment pas. La démographie et la géopolitique traitent en effet de questions pas convenables : fécondité différentielle, immigration, voire « Grand remplacement » pour la première ; politiques de puissance, nations et empires, voire « choc des civilisations » pour la seconde.

En négligeant ces questions, on se condamne à ne pas pouvoir analyser correctement les difficultés des économies capitalistes les plus riches : quid des effets de leur déclin démographique et de leur vieillissement ? quid des effets de l’immigration (sur l’emploi, le niveau de qualification et d’éducation, les finances publiques, l’inégalité) ? quid des effets de la compétition avec les pays émergents ?

+Une deuxième illusion d’optique : la vision biaisée de l’évolution des inégalités.+

Artus et Virard ont décelé de faibles accroissements des inégalités dans le champ des pays capitalistes les plus riches. Selon leurs calculs, ainsi, dans l’ensemble États-Unis/Zone euro/Japon/ Royaume-Uni, la part de la population en dessous du seuil de pauvreté (défini comme 60 % du revenu médian) serait passée de 20,3 % en 1995 à 21,1 % en 2017, soit + 0,8 point : la hausse de cet indicateur (qui n’est pas tant « de pauvreté » que d’inégalité) aurait donc été inférieure à 4 % en 18 ans, ou équivalente à 0,044 point par an. Le graphique illustrant cela (p. 34) fait cependant apparaître, en ordonnée, une croissance abrupte de ce taux de pauvreté, mais cela n’est dû qu’à l’élongation artificielle de l’échelle de graduation : une technique classique de manipulation statistique.

Les auteurs ne cherchent pas à savoir dans quelle mesure cette évolution serait liée à la dynamique de l’immigration vers les pays riches : un flux régulier non négligeable d’immigrés pauvres doit normalement se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par une hausse de la part des faibles revenus au sein de la population, faisant à la fois baisser le revenu médian et augmenter la proportion de ceux qui se trouvent situés en dessous.

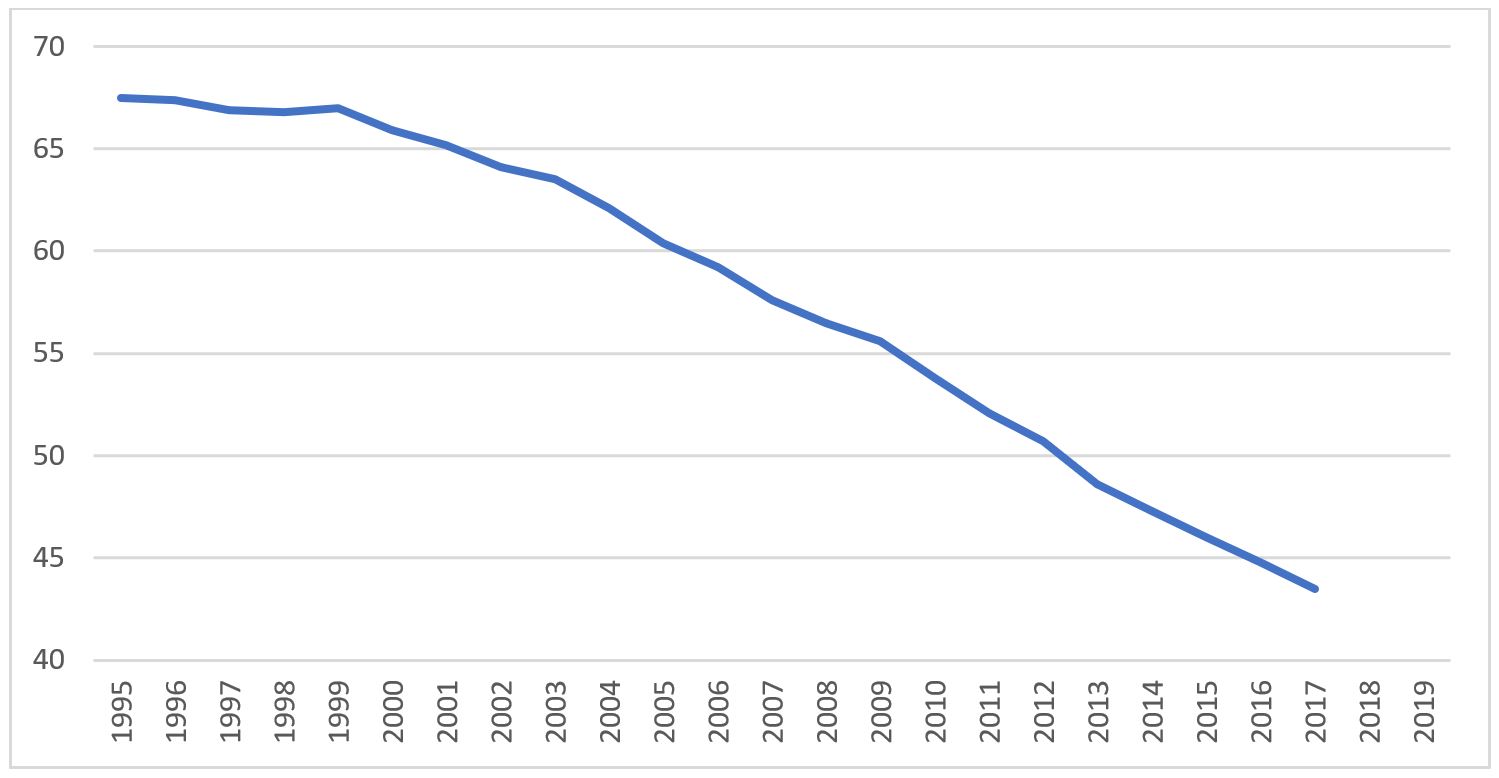

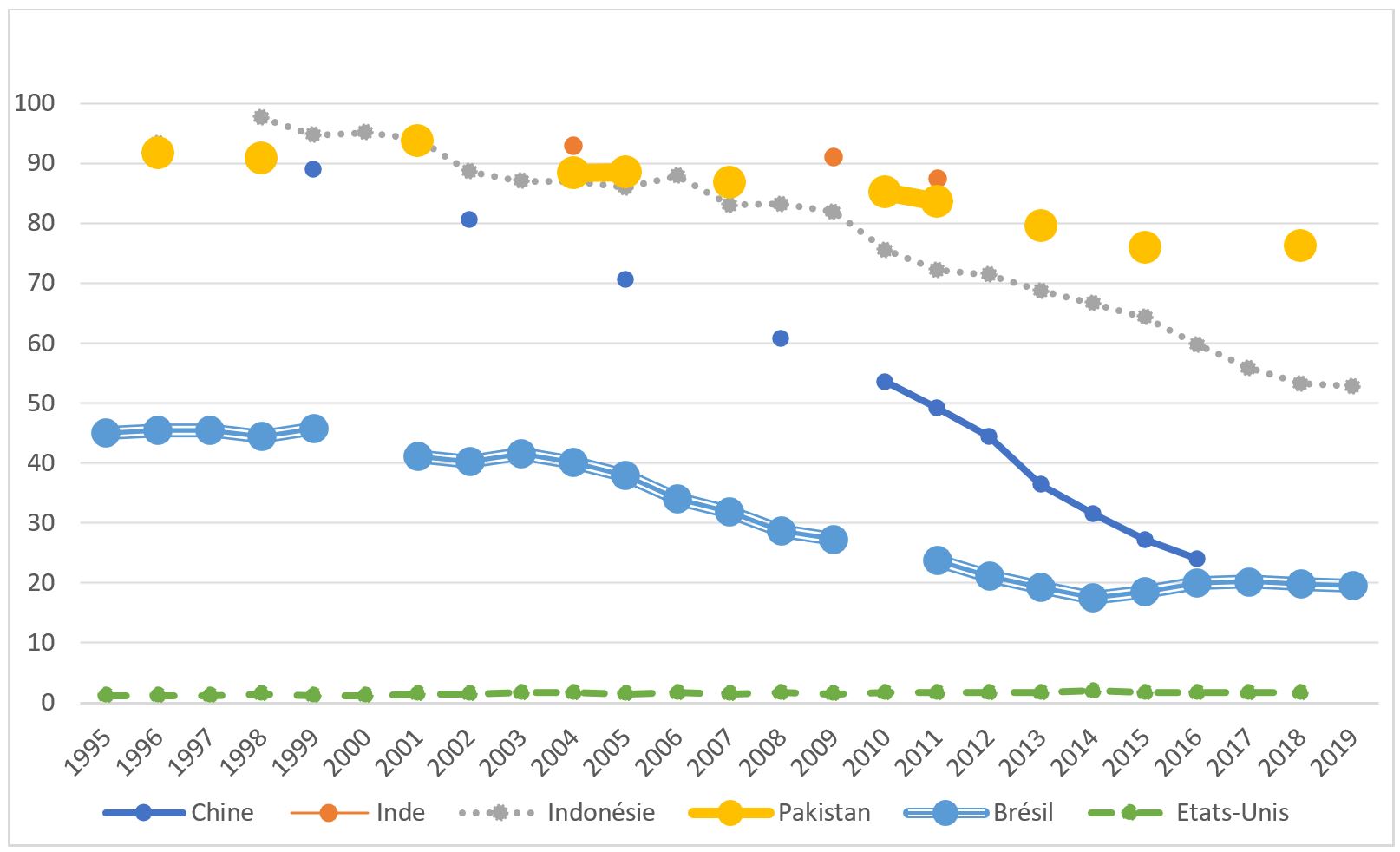

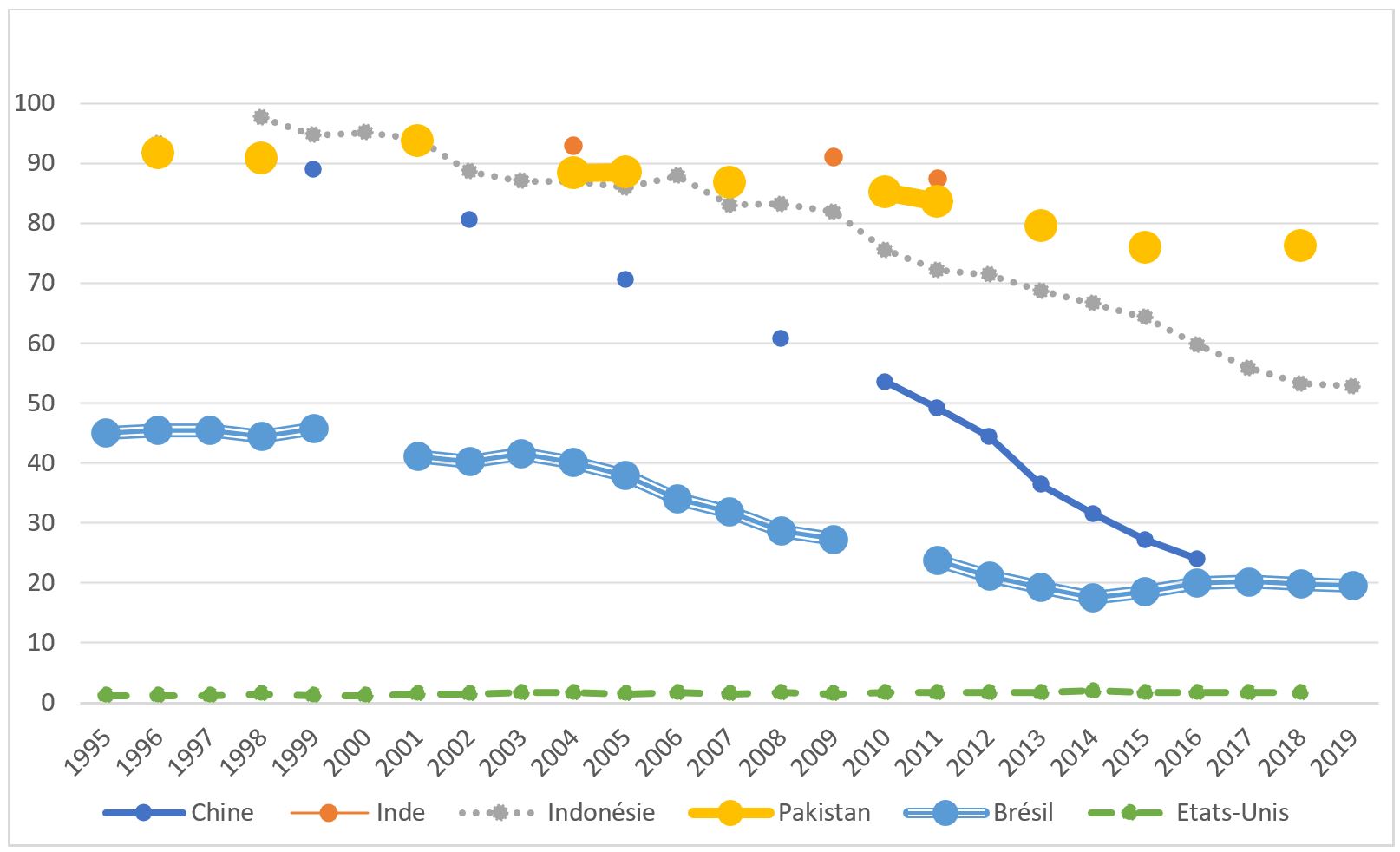

Mais surtout, en restant focalisés sur les pays les plus riches, et, parmi eux, sur les États-Unis, Artus et Virard négligent de s’intéresser à l’évolution, bien plus significative, des inégalités au niveau mondial depuis 25 ans. Dans un monde où le taux de pauvreté des pays émergents diminue rapidement (graphiques 2 et 3, source Banque mondiale), où leur PIB par habitant s’accroît plus vite que celui des pays les plus riches, et où la part de ces derniers ne représente plus guère qu’un tiers de la richesse produite totale, ce seul rééquilibrage est de nature à réduire sensiblement l’inégalité mondiale, même si l’inégalité ne varie pas au sein de chaque groupe de pays.

Monde: part (en %) de la population en dessous du seuil de 5,5 $/jour

Part (en %) de la population en dessous du seuil de 5,5 $/ j

Depuis la chute ou la conversion des empires communistes, le capitalisme et l’économie de marché sont installés partout dans le monde, à quelques exceptions près (Corée du Nord, Cuba, Venezuela). Chez les pays émergents, cela se traduit par une forte croissance et un recul spectaculaire de la pauvreté. De la sorte, ce capitalisme mondial a réduit les inégalités mondiales.

Dans ce tableau global, nulle trace d’épuisement du capitalisme, nul triomphe de l’inégalité, nul engrenage fatal à la Marx ou à la Piketty qui conduirait le système à s’auto-détruire. Le diagnostic n’est certes pas le même si on se limite au capitalisme des pays riches, qui semble tellement passionner Artus et Virard. Mais quelles causes à cela ? Au regard des mouvements de fond démographiques et géopolitiques évoqués plus haut, celles que privilégient, après Piketty, Artus et Virard (en gros, l’appât du gain des capitalistes) semblent un peu dérisoires. Là où il faudrait qu’un sage nous montre la lune, nos deux auteurs, eux, ont choisi de montrer le doigt.

+Une erreur de perspective qui affaiblit le diagnostic et les propositions.+

* Quel diagnostic sur le rôle de l’État dans les économies capitalistes les plus riches ? Celui d’Artus et Virard n’est pas clair.

D’un côté, on les voit tirer à boulets rouges sur l’interventionnisme public lorsqu’il s’apparente, comme indiqué plus haut, à un « populisme nationaliste teinté d’une certaine proximité avec le capitalisme chinois » : protectionnisme, sanctions économiques, laxisme monétaire et budgétaire, financement étatisé de l’innovation. Cette « dérive étatique » est mise au passif de Donald Trump. Elle serait le « dernier avatar du capitalisme néolibéral ».

D’un autre côté, silence radio sur un autre versant de l’étatisme, celui de l’État-providence, du clientélisme, de l’interventionnisme écologique, etc. Aucun diagnostic non plus de l’évolution à long terme, dans les plus riches pays capitalistes, de l’emprise publique mesurée par le poids des dépenses publiques. En traitant ce sujet, on verrait démenties bien des idées reçues sur la portée de la « révolution libérale » engagée dans les années 1980. Milton Friedman, considéré -à juste titre- par Artus et Virard comme le « pape » de cette révolution, avait bien vu, dès le départ, la formidable capacité d’expansion de la sphère politico-étatique et sa capacité de résistance face au retour en grâce du libéralisme (La Tyrannie du statu quo, 1984).

D’où une question politiquement incorrecte, que ne se posent pas les auteurs : et si l’asthénie (toute relative) de la croissance des pays les plus riches était due, non pas à un excès de libéralisme (au plan interne) et de nationalisme (au plan international), mais à l’excès inverse : trop peu de libéralisme au plan interne, trop de mondialisme au plan international ?

Si le propos d’Artus et Virard sur l’intervention de l’État semble faible et peu cohérent, c’est aussi parce qu’il est guidé par les préjugés politico-idéologiques à la mode. On peut taper à loisir sur l’étatisme de Trump, parce que celui-ci est jugé populiste et nationaliste (comme si le néolibéral Ronald Reagan n’avait pas accepté des déficits publics au moins aussi importants[[Selon l’OCDE (série General Government Deficit / PIB, consultée le 24 mai 2021), le déficit public rapporté au PIB a été de 4,5 %, 6,2 % et 6,6 % pendant les trois premières années de la présidence Trump (2017-2019 ; le chiffre 2020 n’est pas connu, il sera supérieur mais l’année n’est évidemment pas représentative). Ce même déficit avait atteint ou dépassé 6 % du PIB pendant 4 années de présidence de Ronald Reagan (1982, 1983, 1985 et 1986), soit la moitié de la durée de ses deux mandats. Il était encore de 4,5 % en 1988, dernière année de ces mandats.]], comme si Reagan et Margaret Thatcher n’avaient pas défendu bec et ongles les intérêts de leurs nations) ; mais il faudra absolument sauver le soldat étatiste Biden, qui sera encore plus dur avec la Chine, ne sera pas moins impérialiste, fera plus de dépenses publiques, d’interventions tous azimuts et de laxisme monétaire, et lèvera plus d’impôts : tout cela, naturellement, pour la bonne cause.

* La concentration des propositions sur des objectifs de redistribution et d’écologie relève du même parti-pris, qui inspire aussi les écrits de Thomas Piketty et les premières orientations de la présidence Biden. Ces propositions soulèvent de multiples questions :

+« Distribuer du capital aux salariés »+

Soit, mais comment ? Par une dotation universelle en capital, comme le propose Piketty[[Capital et idéologie, p. 1126 et suivantes.]] ? Une dotation qui, nous explique ce dernier, serait financée par une imposition des patrimoines très redistributrice (impôt progressif annuel, impôt progressif sur les successions) ayant pour effet de faire disparaître en quelques dizaines d’années à peu près tout patrimoine privé dépassant dix fois le patrimoine moyen ?

Je crois comprendre qu’Artus et Virard visent plutôt une réforme des dispositifs de participation et d’intéressement au profit des salariés de chaque entreprise, tendant à généraliser l’attribution de parts de capital : ce serait le triomphe d’un capitalisme populaire issu de l’association capital-travail, idée chère au général de Gaulle. Ainsi formulée, l’idée est, sur le papier, séduisante. Peu répandues en Europe, à l’exception de la France, ces distributions semblent encore plus fréquentes aux États-Unis que chez nous. Deux questions se posent toutefois :

a) Les entreprises restent-elles aujourd’hui le bon support d’un capitalisme populaire, alors qu’elles-mêmes et leurs salariés sont moins stables qu’à l’époque des « trente glorieuses » ? Cette interrogation aurait d’autant plus de force que la généralisation s’étendrait même aux entreprises de très petite taille, et que, s’adressant à tous les salariés, elle devrait donc viser les salariés d’entités à peu ou pas de capital (y compris ceux des collectivités publiques !).

b) Comment financer ces distributions ? Trois voies sont possibles : une sorte d’épargne forcée des salariés ; un prélèvement sur les résultats de l’entreprise ; une aide publique (subvention ou avantage fiscal), elle-même à financer par l’emprunt ou par l’impôt : ce qui renvoie, dans ce dernier cas, à la problématique de la redistribution « pikettyenne ». De toute façon, comme disait Milton Friedman, et comme le rappellent eux-mêmes Artus et Virard, il n’y pas de repas gratuit.

+« Fixation d’un prix suffisamment élevé du CO2 »+

Cela renvoie à la question très actuelle de la taxe carbone. Mais ne voit-on pas se profiler des contradictions avec d’autres objectifs d’Artus et Virard ? Si la création de la taxe reste limitée aux pays les plus riches, n’est-ce pas en fait un outil protectionniste, donc vilainement nationaliste ? Si l’empreinte carbone par unité monétaire dépensée est plus forte dans les milieux populaires (les « gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel », selon le macronien Benjamin Griveaux) que chez les bobos parisiens, ne s’agit-il pas d’une taxe sur les pauvres ?

+« Des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires »+

Ainsi formulée, la proposition donne l’impression que les auteurs ignoreraient que ces cotisations, en France, ont déjà été presque toutes supprimées. Mais le vrai débat est ailleurs : a-t-on eu raison de faire ces allègements sélectifs ?

Obnubilés par le thème des inégalités entre salariés et actionnaires, les auteurs négligent, une fois encore, les aspects démographiques et géopolitiques du sujet. Les allègements de charges ont été jugés nécessaires pour freiner la délocalisation des emplois peu qualifiés. En fait, ces délocalisations n’ont guère été freinées : les différentiels de salaires étaient trop importants, les politiques de dumping social ou monétaire de pays comme la Chine étaient trop peu combattues, le niveau de qualification de notre main-d’œuvre n’a pas été suffisamment amélioré. Au fur et à mesure que les pays émergents se développent, leur concurrence se porte sur des emplois plus qualifiés. Ces emplois, à leur tour, deviennent menacés dans les pays les plus riches, ce qui devrait, en suivant la même logique, étendre encore le champ des allègements et accroître leur montant.

Pour une part substantielle, les emplois concernés par les allègements sur les bas salaires sont en fait non délocalisables : services à la personne, gardiennage, emplois de proximité peu qualifiés, etc. Mais, dans ce cas, les allègements, couplés avec l’actuelle non-maîtrise des flux d’immigration, sont équivalents à des subventions aux entreprises pour l’emploi d’immigrants (avec les probables conséquences mentionnées plus haut sur les inégalités de revenus).

Vue sous ces aspects, la politique d’allègements sur les bas salaires, qui ne s’attaque qu’aux symptômes du mal et non à ses causes, tend à accélérer le déclassement et la tiers-mondisation de la France.

2. Dans cet ouvrage, il arrive cependant à nos deux auteurs de s’intéresser à des questions pertinentes.

J’en vois au moins trois.

+Capitalisme et concurrence.+

Le capitalisme libéral des pays riches ne tend-il pas au monopole ? C’est une vraie question qu’Artus et Virard ne sont pas les premiers à soulever. La disparition de la concurrence est en effet un risque du capitalisme. Disparition d’autant plus dangereuse qu’avec les GAFAM, elle dépasse le champ de l’économie et menace aujourd’hui les libertés et la vie privée.

Il faut donc réguler la concurrence et lutter contre les monopoles, comme le proposent les auteurs. Sur le papier, très bien, mais sur le plan pratique, la vision géopolitique n’est-elle pas de nouveau déterminante ? Le capitalisme occidental, lorsqu’il était dominant, jusque vers la fin du siècle dernier, pouvait se permettre de démanteler ses monopoles : Standard Oil vers 1900, sous la pression, il faut le rappeler, des populistes de l’époque ; American Telegraph and Telephone (AT & T) vers 1980. Qu’en est-il aujourd’hui lorsque ce capitalisme-là n’est plus dominant ? On ne peut analyser cela correctement qu’en reconnaissant l’existence d’une autre forme de pluralisme et de concurrence, entre les nations et/ou les empires, forme tout aussi légitime que celles de la concurrence entre les entreprises ou du pluralisme des idées, des valeurs, des normes sociales. C’est peut-être d’abord en tant que possibles monopoles idéologiques, plus que comme monopoles économiques, que les GAFAM méritent aujourd’hui d’être combattus.

+Dérèglements et risques financiers.+

Même partiel, le débat ouvert (ici encore, après d’autres) par Artus et Virard sur la répartition de la valeur entre actionnaires et salariés est intéressant. Cela appellerait toutefois un examen plus approfondi des données factuelles :

* actionnaires et salariés ne sont pas les seules parties prenantes concernées : il y a aussi le secteur public, de plus en plus gourmand, et les inactifs (loin d’être tous actionnaires, y compris chez les retraités) ;

* que signifie un RoE à deux chiffres s’il est, pour une part, virtuel (plus-values comptables ou boursières) ? cela ne renvoie-t-il pas aux mécanismes de bulles évoqués ci-dessus, donc, aujourd’hui, à la politique budgétaire et monétaire des États ?

* comme « les arbres ne montent pas jusqu’au ciel », ne faut-il donc pas s’attendre à ce qu’une grosse correction des excès financiers se produise, sans avoir besoin pour cela d’un Grand Reset du capitalisme, comme c’est à la mode de le proposer ?

* il faudrait enfin analyser le fonctionnement et le rôle des fonds de pension par capitalisation ; si l’on comprend bien Artus et Virard, ce sont ces fonds qui seraient à la manœuvre pour exiger des RoE irréalistes ; si c’est le cas, pourquoi ? à côté d’un supposé appât du gain, n’y a-t-il pas là-derrière un équilibre démographique mal géré[[Le California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), l’un des plus gros fonds américains de pensions du secteur public, a eu depuis 10 ans (2011-2020) une rentabilité d’un peu plus de 8 %, pas très loin des RoE à deux chiffres. Pourtant, l’analyse actuarielle fait apparaître qu’une part non négligeable des engagements de retraites, de l’ordre de 30 %, n’est pas financée. Ces engagements actuariels étaient entièrement financés avant la crise financière de 2008 et ne le sont plus depuis.]] ?

+La triple problématique du libéralisme.+

La troisième piste pertinente est celle d’une réflexion sur les fondements des doctrines libérales.

Artus et Virard disent grand bien de l’ordolibéralisme allemand, doctrine qui inspira les politiques économiques de la République fédérale d’Allemagne sous Konrad Adenauer et Ludwig Erhard, jusqu’aux années 1960 : le marché et la liberté économique doivent régir l’économie, mais cela n’exclut ni l’intervention de l’État régalien, ni celle de l’État régulateur, notamment de la concurrence (c’est l’« ordo » qui s’ajoute au libéralisme), ni enfin, dans de prudentes limites, celle de l’État protecteur (d’où le concept allemand, né à cette époque, de l’« économie sociale de marché »). La politique économique engagée en France en 1958, sous l’inspiration, notamment, de Jacques Rueff, s’inscrit dans cette ligne. De même que les idées de Maurice Allais, invité et présent à la réunion inaugurale de la Société du Mont-Pèlerin, haut lieu du libéralisme d’après-guerre, mais non signataire du manifeste de ladite organisation.

Les positions de l’ordolibéralisme, celles de Rueff ou d’Allais, sont celles de libéraux pouvant se qualifier comme « réalistes ». Elles se distinguent, avec des nuances, des positions du « laissez-fairisme », ou du « libéralisme utopique », dont les libertariens comme Murray Rothbard ou David Friedman (le fils de Milton) sont les plus typiques représentants. Si l’on se place du point de vue des seconds, il y aurait à distinguer entre un « libéralisme mou » et un « libéralisme authentique » ou « intégral ». J’avoue avoir du mal à les suivre, au vu de l’extrémisme intellectuel de certains d’entre eux.

Cette distinction, on le voit, se réfère à des débats déjà un peu anciens. Elle me semble mériter d’être complétée par deux autres, que n’évoquent pas Artus et Virard mais qui nourrissent des débats très actuels.

La première est celle des libéraux mondialistes et des libéraux nationaux. Pour les premiers, la liberté économique ne peut subsister dans le monde que sous l’aile protectrice d’un pouvoir central mondial -que cela s’appelle un État ou, pour les libéraux qui sont allergiques à ce mot, une « gouvernance ». Pour les seconds, c’est tout le contraire : le socialisme (égalitarisme, économie dirigée, anticapitalisme) ne peut pas subsister durablement dans un seul pays, à cause de la concurrence entre les nations ; son meilleur espoir de survie, c’est l’État mondial.

La seconde distinction est celle qui oppose le « totalitarisme de marché » et ce que l’on pourrait appeler le « pluralisme social ». Cette distinction renvoie à l’analyse même des valeurs sociales. Les sociétés humaines sont-elles seulement des collections d’homo economicus mus par des mécanismes de marché ? Ou bien, sont-elles plus complexes, plus différenciées, avec des fonctions distinctes proches de celles d’un organisme vivant (produire de la richesse et se reproduire, se défendre, coordonner ses mouvements et ses actions) et des modes d’interaction propres à chaque fonction, l’échange (le marché) étant l’un de ces modes, mais pas le seul ?

Ce sont de telles questions, plus que celles auxquelles se limitent les deux auteurs, qui devraient être creusées pour éviter le déclin des capitalismes libéraux des pays riches.

2 commentaires

Très bonne analyse

Il est intéressant et piquant que Arthus critique le « neo-libéralisme » … quand il s’éloigne du libéralisme!! (retour des monopoles par exemple, que combattait -déjà- et vigoureusement Milton Friedman ). Nous condamnons le neo libéralisme quand il devient la négation du libéralisme et revient à la constitution de rente et à un étatisme étouffant. L’analyse de Arthus

L’analyse aurait été intéressante si la conclusion eut été de revenir au fondement du libéralisme . Je préférerais comme titre » Le capitalisme dévoyé » par la trahison du libéralisme !

L’analyse d’Arthus et Virard est très superficielle et trop influencée par la mode !!

À propos de Patrick Artus, Marie-Paule Virard,

Même avis que le précédent commentateur. très bon article, clair et complet.

Dommage par contre que ce livre soit de facto une recherche de justification d’idées reçues comme la pauvreté et les inégalités.

Le capitalisme, qui n’est d’ailleurs qu’une forme d’organisation de l’économie a arraché le monde à la pauvreté et à la fatalité, exactement le contraire du communisme.

Pourquoi lui en veut-on à ce point ? Un peu comme la hargne contre les « big-pharma » qui ont développé le vaccin qui nous sauve ?

Qu’il soit améliorable, certainement, retroussons nos manches mais ne cassons pas la machine.

Les commentaires sont fermés.