Le président Donald Trump vient de déclencher une véritable révolution économique dans le monde en annonçant qu’il instaurait, avec une application immédiate, des droits de douane très élevés sur tous les produits qu’importent les États-Unis, quelque soit leur provenance. On a assisté, le 2 Avril dernier, à une scène lunaire dans la roseraie de la Maison-Blanche, Donald Trump tenant à la main un tableau qui détaille les droits de douane qui vont frapper dorénavant les importations en provenance des différents pays : une taxation tous azimuts. Il a annoncé 34 % dans le cas de la Chine, 20 % dans celui de l’Europe, 46 % pour le Vietnam…… et il y a même des droits de douane, nous disent les humoristes, pour une île où il n’y a que des pingouins !

Déjà, dans un éditorial du Monde, en date du 10 mars 2025, le journaliste Stephane Lauer nous disait de Trump : « Il poursuit une vision paranoïaque erronée et indigente de l‘économie » ; et la grande universitaire américaine Deindre McCloskey, l’icône des libéraux, avait, de son coté, dans un article, traité de « stupide » le président américain. Les Chinois ont répondu sans attendre qu’ils allaient, en représailles, dès le 10 Avril, faire de même sur les importations en provenance des États-Unis, et la présidente de la Commission Européenne Ursula Von der Layen a fait savoir qu’elle préparait, avec ses collaborateurs, des contre-mesures. Et l’on a vu les bourses, dans le monde, décrocher immédiatement. (Ils ont annoncé cette semaine suspendre les réceptions de Boeing).

C’est donc l’occasion de se pencher sur la façon dont le monde s’est organisé, au lendemain de la dernière guerre mondiale. Les Occidentaux ont opté pour la mondialisation des échanges, des échanges de produits, d’abord, et des échanges financiers, ensuite, avec deux objectifs tout a fait louables : éradiquer la pauvreté dans le monde et faire accéder les pays pauvres à la démocratie par l’élévation du niveau de vie de leur population. On se fia aux visions des économistes les plus libéraux, et à la thèse du grand penseur américain Francis Fukuyama développée dans son ouvrage « La fin de l’Histoire et le dernier Homme », paru en 1992. On créa l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), en janvier 1995, qui prit la place du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), puis il y eut le cycle de Doha, en 2001. Et de grands sociologues comme Alain Touraine, en France, et Daniel Bell, aux États-Unis, s’attelèrent à la tâche de décrire ce qu’allait être cette nouvelle « société post-industrielle ».

Ils reprirent la thèse de l’économiste français Jean Fourastié sur la façon dont évolue et se transforme une société, mais ils en firent une mauvaise interprétation : ils diffusèrent l’idée qu’une société avancée est une société « tertiaire », c’est à dire composée uniquement d’activités de service, les activités industrielles, qui dans le schéma de Fourastié constituent le « secteur secondaire », étant reportées sur les pays en voie de développement qui disposent, eux, d’une main d’œuvre abondante, pas chère, et corvéable à merci, ceci grâce à des transports qui sont devenus peu onéreux.

Le monde, ainsi, se trouverait composé d’un coté par des sociétés avancées dites « post-industrielles » (les sociétés occidentales et le Japon) qui se dédieraient à faire avancer le savoir et les sciences, et, de l’autre, des sociétés en voie de développement qui, passant du secteur primaire, l’agriculture, au secteur secondaire, l’industrie, iraient en se développant. Et ce serait un jeu gagnant pour chacun : les pays développés auraient ainsi des machines à laver et des réfrigérateurs pas chers, et les pays sous-développés amorceraient leur développement économique, devenant ce que l’on a appelé des « pays émergents ». Cela a donné, d’un coté la Chine qui est devenue l’usine du monde, et, de l’autre, des pays qui se sont très profondément désindustrialisés.

La France, avec un secteur industriel qui ne représente plus que 10 % de son PIB est devenue ainsi le pays le plus désindustrialisé d’Europe, la Grèce mise a part ; quant aux États-Unis, ils ont vu la « Manufacturing Belt » dans le Nord-Est du pays, qui était si prospère, se transformer en une région sinistrée que les Américains ont appelée la « Rust Belt ». Et Donald Trump, précisément, à peine arrivé au pouvoir, se propose de corriger cette vision du monde. Et on ne peut pas lui en vouloir.

Ce que n’avaient pas vu Alain Touraine ou Daniel Bell c’est que dans la thèse de Jean Fourastié qui explique que, en se développant, un pays passe du secteur primaire, l’agriculture, au secteur secondaire, l’industrie, puis de celui-ci au secteur tertiaire, les services, les effectifs du secteur industriel , certes, dans la dernière phase se réduisent beaucoup, mais par le fait qu’il s’agit du secteur où le progrès technique croit le plus rapidement, ce secteur, en valeur ajoutée, reste toujours présent dans le PIB des pays : on a affaire a ce que certains auteurs ont appelé un secteur « hyper-industriel ». Jean Fourastié avait raisonné en termes d’effectifs, et non pas de valeur ajoutée.

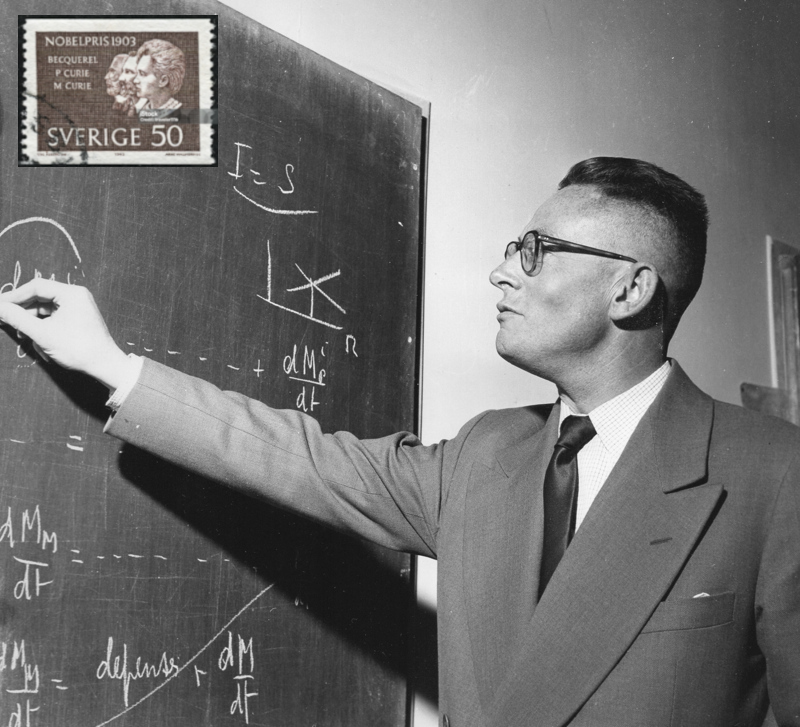

Et c’est là qu’il faut rappeler qu’il a existé, en France, un économiste qui se dénommait Maurice Allais, le premier économiste français à avoir obtenu un prix Nobel, qui n’a pas été écouté. Il était né en 1911, avait été en 1931 major de Polytechnique, et il enseigna l’économie, pendant toute sa carrière, à l’École des Mines de Paris. Il a été médaille d’or du CNRS, et il lui fut décerné le prix Nobel de sciences économiques en 1988. Il avait averti que la libération mondiale des échanges et la concurrence des pays à bas salaire appauvrirait l’Europe et créerait beaucoup de chômage, mais il n’a pas été écouté. Il avait expliqué qu’ « une libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n’est possible, et souhaitable, que seulement dans le cadre d’ensembles régionaux groupant des pays économiquement et politiquement associés, et de développement économique et social comparable ». Et ce n’est que dans ce cas, avait il dit, que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo s’applique utilement. Maurice Allais était un ingénieur- économiste, un économiste autodidacte qui n’avait pas cheminé par les voies ordinaires et il n’a pas eu l’audience qu’il méritait ; il est décédé en 2010.

On a donc, avec les prescriptions de Maurice Allais sur la façon d’organiser les échanges dans le monde, la solution au problème que cherche à résoudre le nouveau président américain : il faudrait créer une vaste zone de libre échanges, de 800 millions de consommateurs, sans aucune barrière douanière entre ces deux grands ensembles de même niveau de développement économique que sont d‘un coté les États-Unis d’Amérique, et, de l’autre, l’Union Européenne à 27 ; et il s’y rajouterait sans doute le Royaume-Uni et le Japon.

Et l’on a vu, tout récemment, Elon Musk formuler la même proposition. Il participait, à distance, le samedi 5 avril, au congrès du parti italien La Ligue, et il a dit : « J’espère que l’Europe et les États-Unis finiront par convenir d’un partenariat sans aucun droit de douane, créant ainsi une zone de libre-échange entre l’Europe et l’Amérique du Nord ».

Mais est-ce que Donald Trump aura la sagesse de se ranger aux vues de son conseiller Elon ? Ce serait à souhaiter et la théorie des avantages comparatifs de Ricardo pourrait s’appliquer pleinement. Pour l’instant, le président américain ne bouge pas : on le sait pugnace et entêté : il dit sur sa plateforme Truth Social aux nouveaux investisseurs qui viennent s’installer aux États-Unis : « C’est un bon moment pour devenir riche, plus riche que jamais ».Dans le cas où il se rangerait aux vues se son conseiller Elon Musk, ce ne serait pas seulement quelques grands investisseurs qui s’enrichiraient, mais tous les membres de la société occidentale.

Laisser un commentaire